Brücke zwischen Pädagogik und Recht

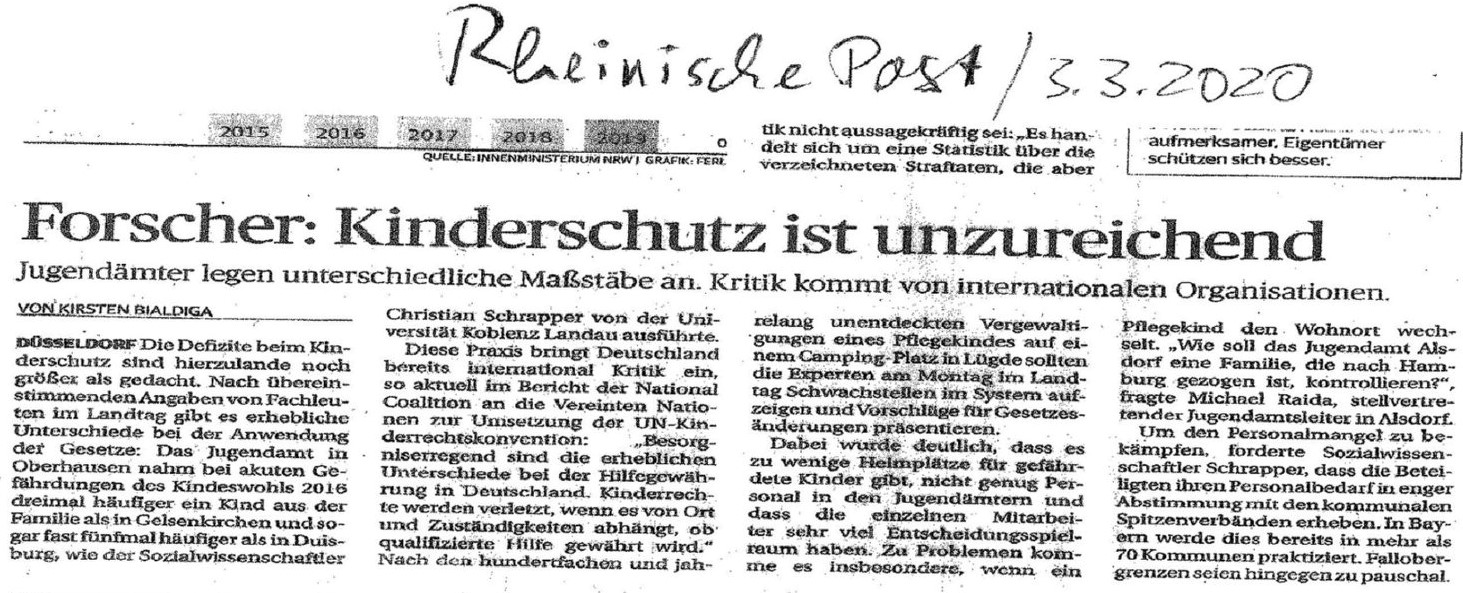

Missstände profess. Erziehung- Praxisberichte Missstände Jugendhilfe- Praxisberichte

IDEE FACHLICH- RECHTLICHES PROBLEMLÖSEN

2 Fallbeispiele: fachlich – rechtlich bewertet

Verantwortung Pädagoge, Leitung, Jugendhilfebehörde/ Fallbeispiel

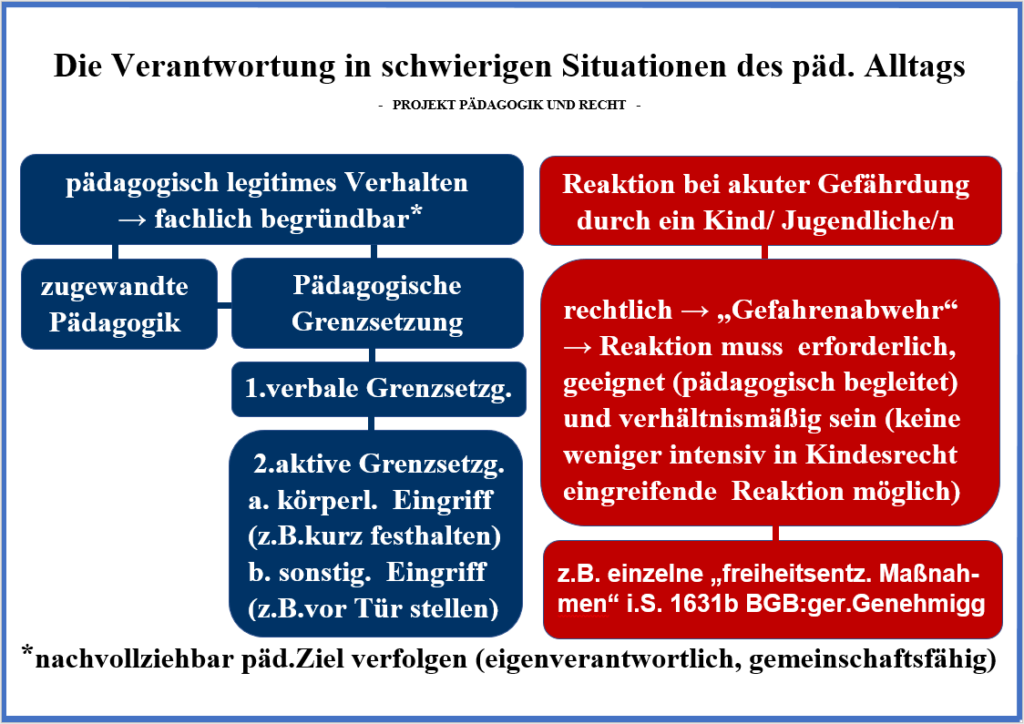

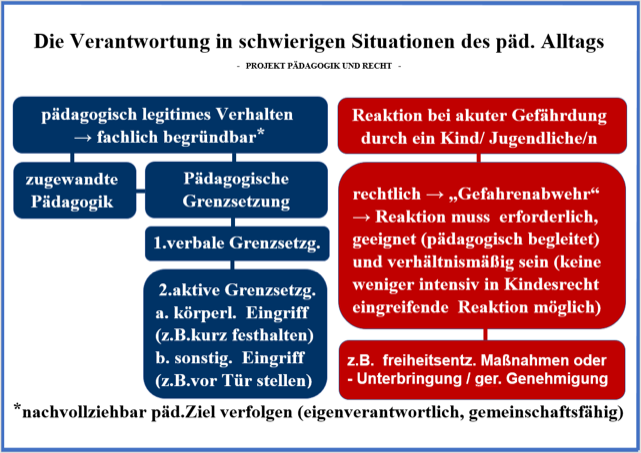

Vorab eine Übersicht zu den legalen Handlungsoptionen im pädagogischen Alltag

I. GRUNDLEGENDE HINWEISE

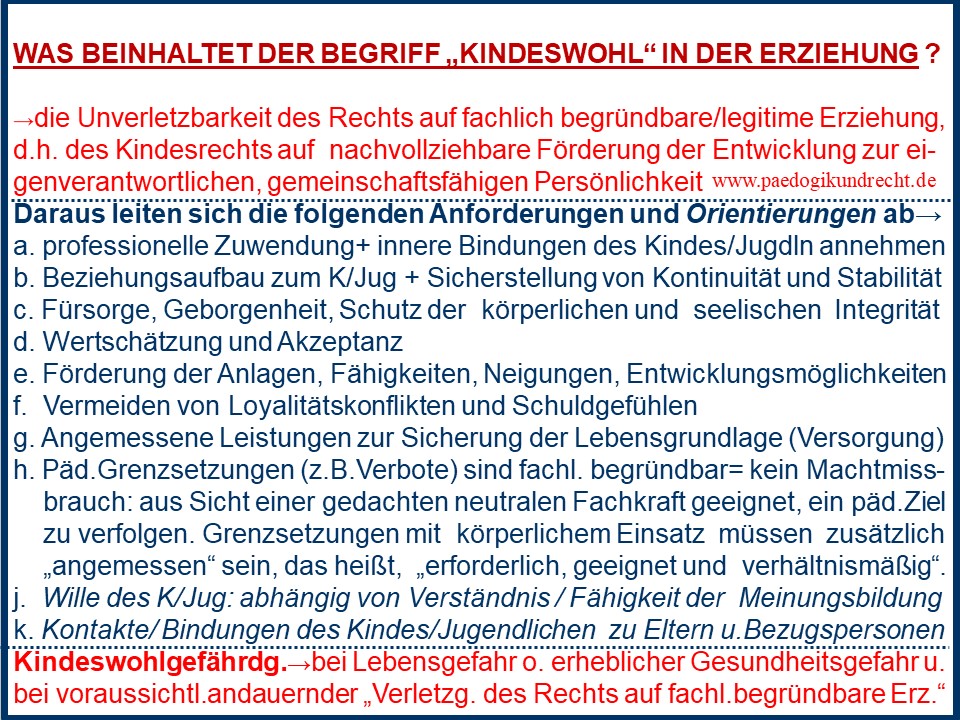

Ob im pädagogischen Alltag einer erziehungsbeauftragten Institution grenzverletzendes Verhalten auszuschließen ist, mithin Machtmissbrauch, richtet sich nach:

- der fachlichen Grenze der Erziehung → „Fachliche Begründbarkeit“/ Legitimität

- der rechtlichen Grenze der Erziehung → Rechtliche Zulässigkeit/ Legalität

1. Die Prüfung der fachlichen Erziehungsgrenze ist mit der Fragestellung verbunden, ob für eine neutrale Person nachvollziehbar ein pädagogisches Ziel verfolgt wird (pädagogische Schlüssigkeit). Insbesondere ist zu fragen, ob eine pädagogische Grenzsetzung (verbal oder aktiv) vorliegt, d.h. zulässige Macht. Ist dies nicht der Fall, ist das Verhalten dennoch legal, wenn es erforderlich, geeignet und verhältnismäßig auf eine akurte Gefahrenlage (Gefahrenabwehr / Selbst- / Fremdgefährdung des Kindes/ Jugendlichen) reagiert. Anderenfalls liegt Machtmissbrauch vor.

2. Die Prüfung der rechtlichen Erziehungsgrenze/ Legalität ist mit der Fragestellung verbunden, ob das Verhalten der Rechtsordnung entspricht, insbesondere den Gesetzen.

II. FACHLICHE ERZIEHUNGSGRENZE

Die fachliche Grenze institutioneller Erziehung manifestiert sich in der „fachlichen Begründbarkeit„/ Legitimität. Das Prinzip der „fachlichen Begründbarkeit“ kann und will nicht unterschiedliche pädagogische Grundhaltungen ausschließen, etwa die anthroposophische Haltung, Kindern Kontakt zu Computern nicht zu ermöglichen oder das religiös bedingte Verbot erotischer Darstellungen. Auch ist zu folgern, dass sich die Bewertung des Verhaltens von PädagogInnen nicht an dem Aspekt der optimalen Pädagogik ausrichtet, vielmehr daran, ob innerhalb eines Rahmens möglicher Verhaltensoptionen so gehandelt wird, dass nachvollziehbar ein pädagogisches Ziel verfolgt wird.

III. RECHTLICHE ERZIEHUNGSGRENZE

Die rechtliche Grenze institutioneller Erziehung richtet sich nach der rechtlichen Zulässigkeit/ Legalität, d.h. nach der Rechtsordnung, insbesondere den Gesetzen, der Rechtsprechung und dem generell für Eltern und erziehungsbeauftragte Institutionen geltenden Verbot der Kindeswohlgefährdung.

Ist Verhalten pädagogisch nicht begründbar, bedingt auch dies Illegalität. Legalität ist aber immer gegeben, wenn zulässige Gefahrenabwehr außerhalb der Pädagogik ausgeübt wird: bei Eigen- oder Fremdgefährdung, die vom Kind/ Jugendlichen ausgeht und der geeignet und verhältnismäßig begegnet wird.

IV. DETAILS ZUM TABUTHEMA HANDLUNGSSICHERHEIT

Das Thema „Handlungssicherheit“ ist für PädagogInnen, Träger und Behörden virulent, die beraten und beaufsichtigen (Jugend-/ Landesjugendamt, Schulaufsicht).

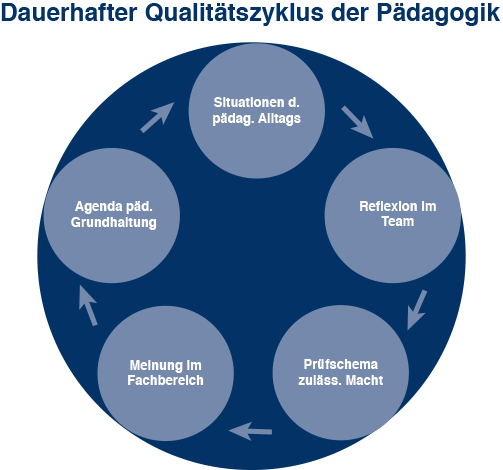

V. QUALITÄTSENTWICKLUNG / DAUERHAFTER QUALITÄTSZYKLUS

Vor einem „QM- Prozess Handlungssicherheit“ wird i.d.R. ein Inhouseseminar durchgeführt. Wird auf dieser Grundlage Qualitätsentwicklung gewünscht, kann eine weitergehende Begleitung durch das Projekt sicher gestellt werden